Gibt es bei „Humedicas“ eine Art lang- und mittelfristigen Schichtplan, nach dem Sie als Ärzte und Pflegepersonal sich urlaubsmäßig vorausschauend einrichten können?

„Humedica“ informiert alle Mitglieder über die Anliegen im kommenden Jahr, die sich über das ganze Jahr verteilen. Jeder Arzt, Rettungssanitäter und alle Schwestern können sich für ein Projekt eintragen und bewerben. Es gibt auch alljährlich einen „Humedica“-Teamtag, an dem Erfahrungen ausgetauscht und neue Prioritäten gesetzt werden.

Sie waren gerade als Internist mit Ihrem urologischen Kollegen im Einsatz: Ist da eher die allgemeine medizinische „Grundausbildung“ und Erfahrung gefragt oder überwiegend direkt die des Facharztes.

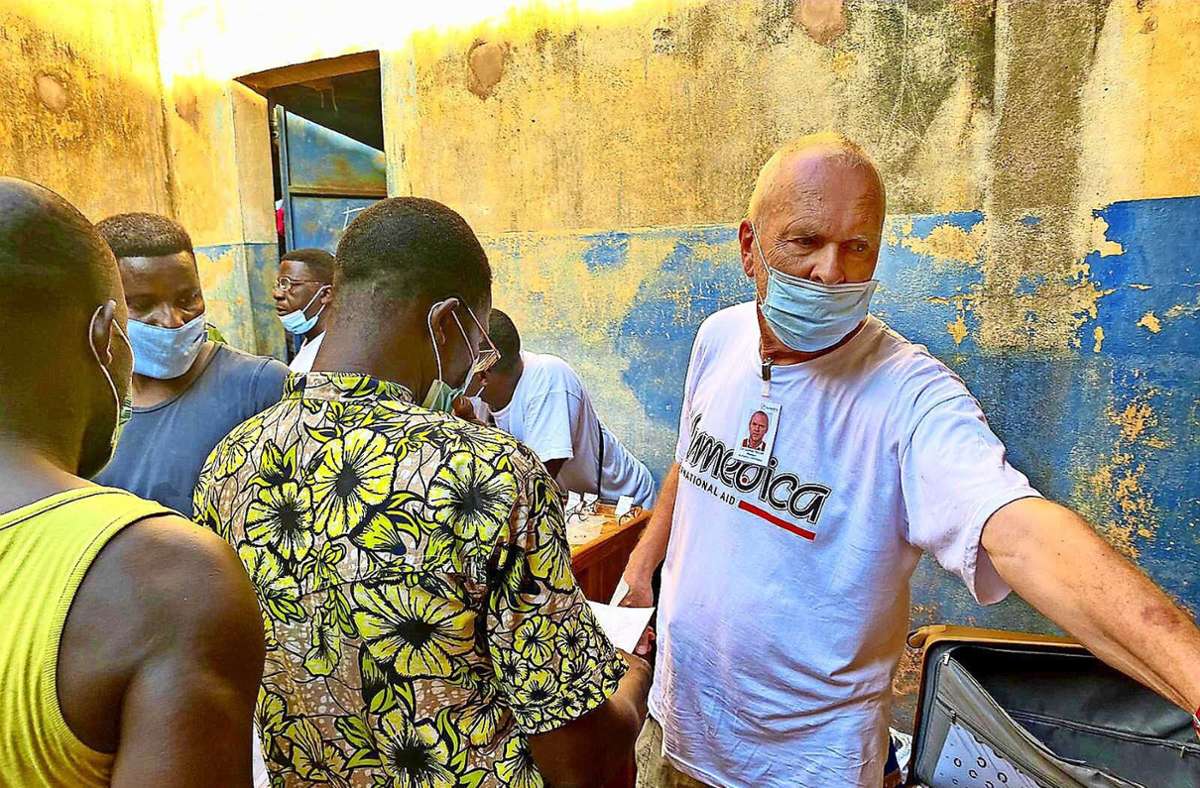

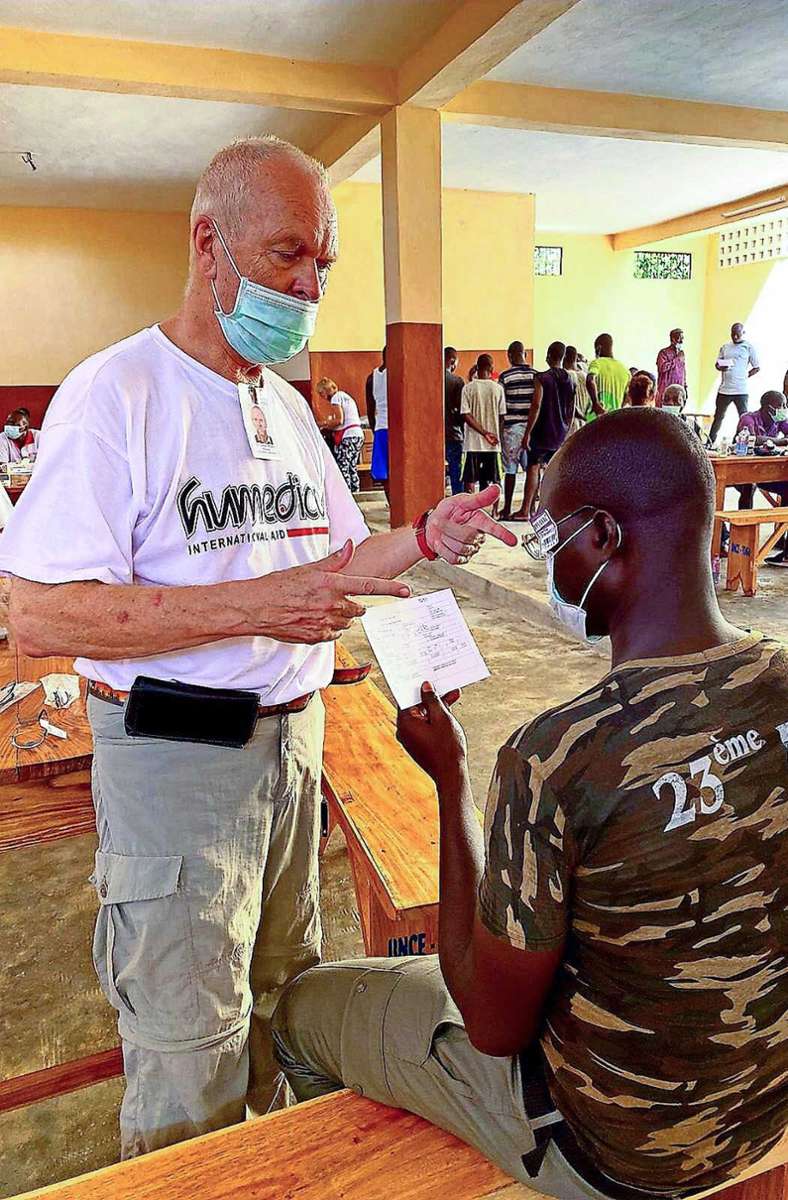

In unserem Team waren im letzten Einsatz neben dem Urologen Dr. Mohr, ich als Internist, ein Allgemeinmediziner aus Belgien, eine Rheumatologin und eine Lungenärztin aus einem Corona-Zentrum in Deutschland – also eine ganz bunte ärztliche Mischung. Und dazu kamen noch zwei Schwestern und eine Hebamme. Ihre Frage ist berechtigt. Doch die Praxis zeigt: Es kommt nicht so sehr auf den Facharzttitel an, sondern vielmehr geht es um persönliches Engagement und natürlich sind vor allem auch anwendbare interdisziplinäre Berufserfahrungen gefragt. Dennoch: Gerade in unserem kürzlich beendeten Einsatz war beispielsweise Kollege Mohr wegen einer schweren Harnverhaltung gefragt, unsere Lungenärztin wegen einem schweren Lungen-Erguss und vielem anderen. Eigentlich braucht man einen richtigen „Wald-und-Wiesen-Doktor“, der alles kann! Ähnlich unseres Landarztprinzips, mit dem es ja bekanntlich ziemlich im Argen liegt. Dankbar waren wir auch, dass wir medizinisches Equipment mit hatten. Wie zum Beispiel ein Universal-Sonografie-Gerät, EKG- und Blutzuckermessgerät. Das erleichtert alles sehr die Diagnostik. Übrigens hatten wir auch etwa 1000 Brillen an den Mann gebracht, es besteht ein großer Bedarf an Lesebrillen, viele Menschen leiden frühzeitig an Leseschwäche oder grauem Star. Und wir sammeln Brillen für den nächsten Einsatz in unserer Praxis.

Waren Sie am Ort des Einsatzes von 2021 schon zuvor einmal? Und wie stellt sich die Lage dort im Vergleich zu früheren Einsatzjahren dar?

Ja, in Togo waren wir schon mal 2008. 2017 sind wir dort in eine Krise im Land geraten, aus der wir aber Gott sei Dank wohlbehalten nach Deutschland zurückkamen. Kurz und gut: Togo hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, das merkt man auch an dem immensen Ausbau des Straßen- und Verkehrssystems. Na ja, aber an den Lebensbedingungen der Bevölkerung ist es – so will ich es mal ausdrücken – nicht so deutlich sichtbar.

Wir als Deutsche werden im Land sehr geliebt, das liegt möglicherweise an der weit zurückliegenden Vergangenheit. Togo war bis 1914, bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, eine Muster-Kolonie Deutschlands und das im wahrsten Sinne des Wortes: Togolesen und Deutsche waren echte Partner. Es gibt noch viele Zeugnisse der alten gemeinsamen Zeit: Straßen, gepflanzte Wälder, die Herz-Mariä-Kirche in der Hauptstadt Lome und vieles mehr.

Wie wurden Sie als hautfarbig gesehene „Weißwürste“ von der schwarzafrikanischen Bevölkerung aufgenommen; auch von der oder die keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen möchte?

Ja, wie bereits erwähnt, so werden wir als Deutsche dort sehr gern gesehen. Buchstäblich anrührend, wenn kleine schwarze Kinder immer gern versuchen, immer mal unsere „weiße“ Haut zu berühren (lacht).

In Portugal, Spanien und auf Malta ist man nach bittersten Erfahrungen vorangegangener Corona-Wellen heute bis über 90 Prozent durchgeimpft. Und in den USA gibt es eine Art Widerspruchslösung ähnlich dem erfolgreichen Modell in Sachen Organspende-Solidarität. Ohne unsere europäischen Nachbarn wären wir diesbezüglich aufgeschmissen. Und auf Corona übertragen: Man bekommt Vorladungen zu Impfterminen, muss sich nicht um Termine bemühen. Wenn man ablehnt oder nicht kann, hat man die Möglichkeit, sich zu äußern oder neu zu terminisieren. Reisende bestätigten mir gerade von Malta, dass dort kaum noch jemand das C-Wort in den Mund nimmt … nehmen muss. Mancher begründet es damit, dass sich die Bürger sagen: „Lieber geimpft als dem Gesundheitswesen hier stationär ausgeliefert zu sein.“

Ist Corona in Togo wie jetzt zum vierten Mal hier ein Thema? Klagt man dort auch wie afrikanische Staaten vor der WHO, dass die reichen Länder zu wenig Impfstoff für die Ärmsten übrig lassen?

Corona scheint in Togo gar keine Rolle zu spielen, höchstens insoweit, dass man in Behörden, im Straßenverkehr, in der Öffentlichkeit eine Maske tragen muss. Wir haben mehr als 2000 Patienten untersucht, alle Patienten mit Fieber getestet, aber keiner war Corona positiv. Das kann verschiedene Ursachen haben: Erstens sind mehr als 60 Prozent der Bevölkerung unter 20 Jahre alt, zweitens leben die Menschen nahezu immer im Freien und drittens ist es dort immer wärmer als 30 Grad Celsius, was das Virus gar nicht „mag“. Gerade in Ländern in Äquatornähe ist dies der Fall. Es gibt stattdessen viele andere Krankheiten, die im Vordergrund stehen, wie die breite Palette an Tropenkrankheiten. Von Malaria, Durchfall, Amöbenruhr, Lungenentzündung, Hautkrankheiten über Tuberkulose, Aids ... und irgendwo weit hinten kommt auch Corona. Nur etwa elf Prozent der Bevölkerung sind nur gegen Corona geimpft. Das sind insbesondere alle, die diese Impfungen brauchen, weil sie ins Nachbarland reisen möchten. Die Erfolge des Impfens liegen in Afrika auf dem Eindämmen in der Hitze dort eben gefährlicherer Krankheiten.

Gibt es in Togo noch den Medizinmann alter Prägung als „Konkurrenz“ zu Ihnen?

30 Prozent der Bevölkerung sind Christen, 15 sind Moslems. Aber mehr als 50 Prozent folgen Naturreligionen, insbesondere dem Voodoo. Viele Menschen waren schon bei Voodoo-Priestern oder -Heilern, bevor sie später bei uns waren. Grob gesagt: Voodoo ist eine Religion der Angst, die Menschen leben in der Gegenwart, jedoch wird diese durch die Vergangenheit, durch die Ahnen bestimmt. So haben wir immer wieder erlebt, dass Menschen zu uns kamen, uns darum baten, es doch bitte jetzt mal mit unserer Heilkunst, mit dem christlichen Glauben versuchen zu dürfen.

Ein sehr diffuser „Glaube“ eint eine laute Minderheit gegen die Pandemieschutz-Einschränkungen ihres Lebens. Was würden Sie „Montags-Spaziergängern“ aus ärztlicher Sicht – außer warm anziehen und Erkältungen vermeiden – empfehlen? Menschen, die ihrem Automechaniker, dem TÜV, oder Heizungsbauer, dem Brückenstatiker, Urlaubsflieger-Piloten und Triebwerkmechaniker mehr trauen als Ärztinnen und Ärzten, Virologen und auch Politikern, die sich in der Pflicht sehen, Pandemieschutz endlich konsequent durchzuziehen?

Ja, mit diesen „Spaziergängern“ könnte ich in der aktuellen Situation gern mal darüber reden, wie viele Krankheiten und Epidemien in der Welt in der Vergangenheit nur durch Impfen überwunden wurden. Gerade mit der Sicht aus dem Entwicklungsländern Afrikas glaube ich felsenfest: Wenn es einen Impfstoff beispielsweise gegen Ebola gäbe, dann würden sich die Menschen Tag und Nacht anstellen, um solch eine Vakzination zu bekommen. Denn es geht dort wie inzwischen auch hier ums Ganze: Um nichts Geringeres als unser Leben und die Vermeidung ganz böser Corona-Spätfolgen in all ihren Ausprägungen.

Interview: Klaus-Ulrich Hubert