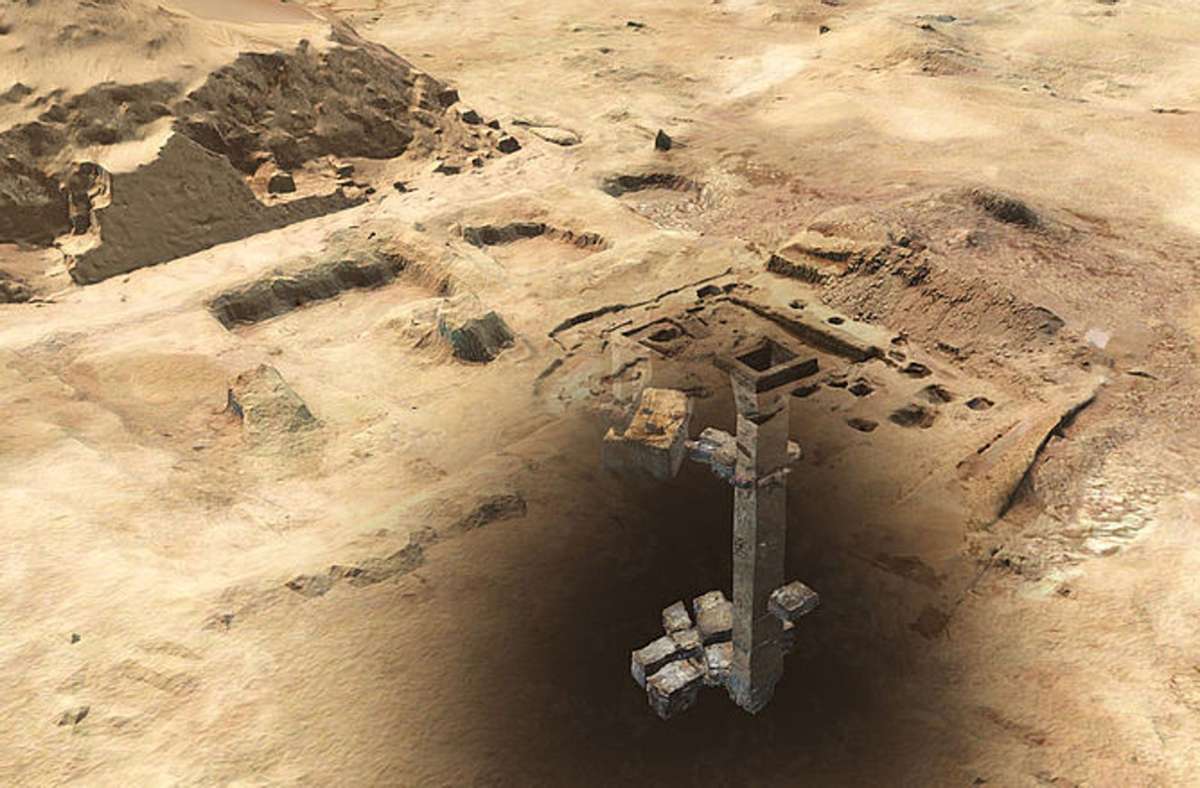

Die ausgedehnte Grabanlage aus der 26. Dynastie (664-525 v. Chr.) besteht aus mehreren Grabkammern, die in die Seitenwände eines tiefen Schachtes gegraben wurden. In rund 30 Meter Tiefe fanden die Forscher sechs unberührte Grabkammern mit Dutzenden Mumien und Skeletten, Sarkophagen, Kanopen-Krügen aus Kalzit (sogenannter ägyptischer Alabaster), Statuetten und einer vergoldeten Silbermaske.

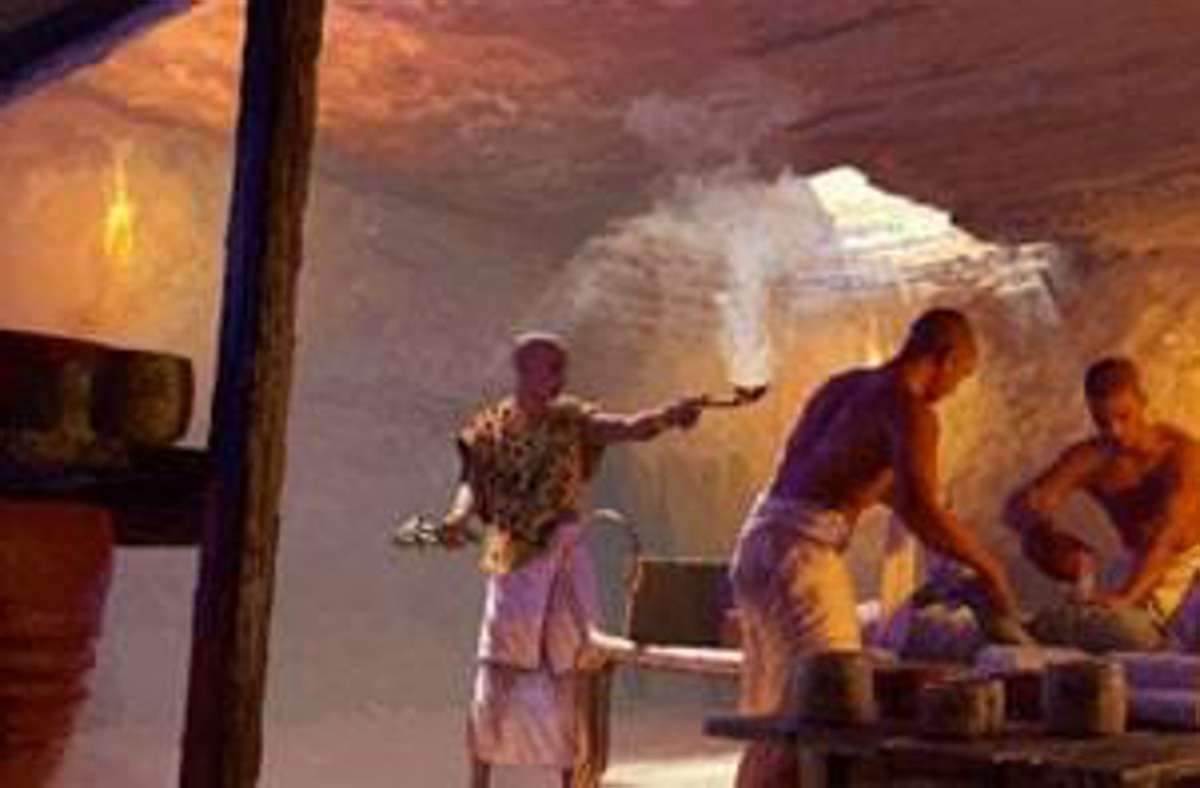

Wie die alten Ägypter ihre Toten einbalsamierten

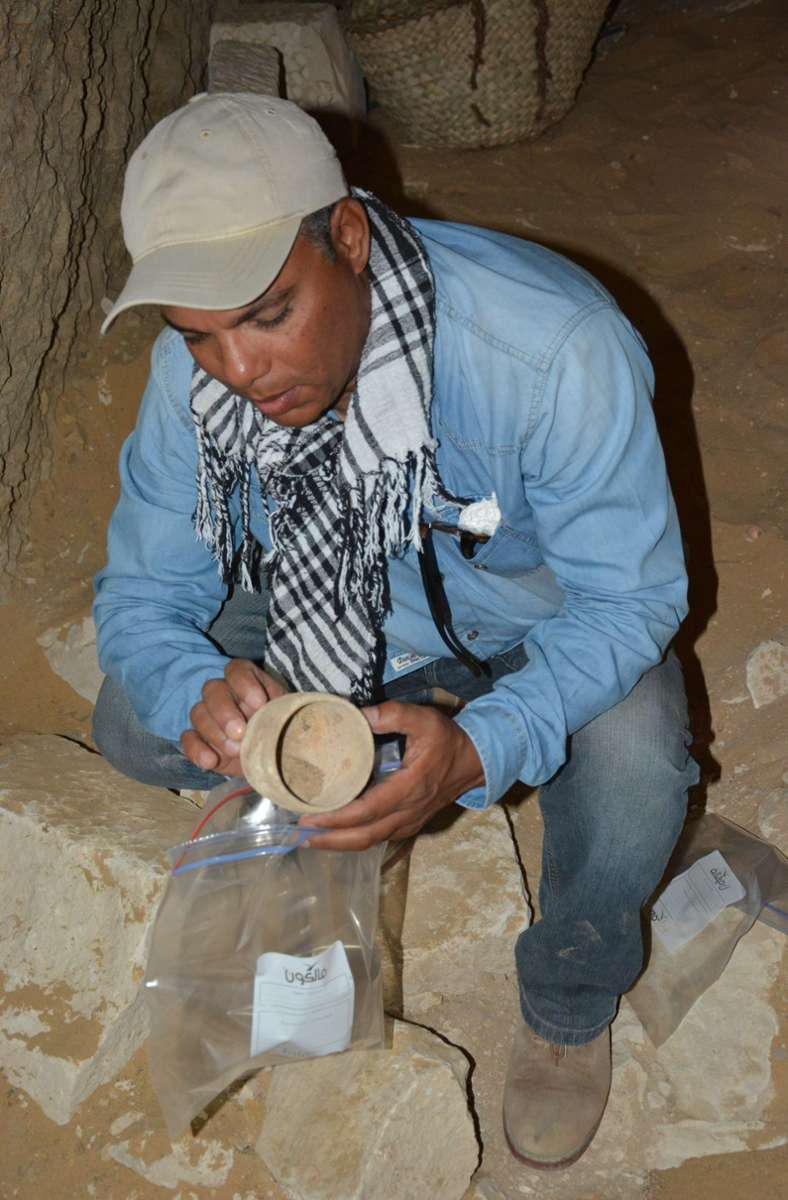

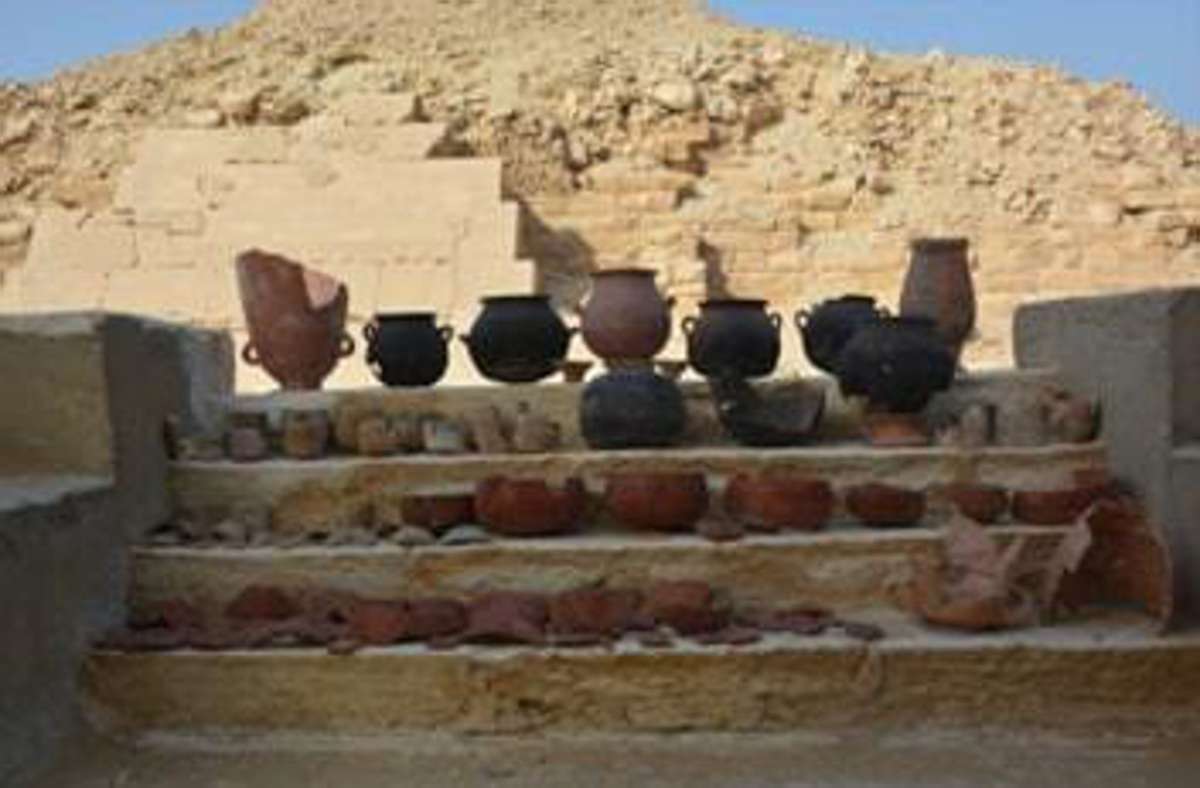

Unter den Funden sind die Gefäße und Krüge aus der Mumifizierungswerkstatt besonders kostbar und aufschlussreich. Sie vermitteln gänzlich neue Einblicke, welche chemischen Substanzen zur Konservierung menschlicher Körper verwendet wurden. „Die Funde aus Sakkara ermöglichen einen einmaligen Einblick in die Einbalsamierungspraktiken der alten Ägypter“, sagt der Archäologe Philipp Stockhammer von der LMU München.

Offenbar wurden bei der Mumifizierung Lunge, Magen und Milz sowie Darm und Leber einbalsamiert und in mehreren Krügen aufbewahrt. Einige der für die Einbalsamierung verwendeten Substanzen stammten nicht aus Ägypten, sondern kamen aus dem gesamten Mittelmeerraum sowie aus Asien. Die Forscher deuten dies als „Beleg für eine frühe, globale Vernetzung“ in der antiken Welt.

Archäologen finden Anleitungen und Zutatenliste

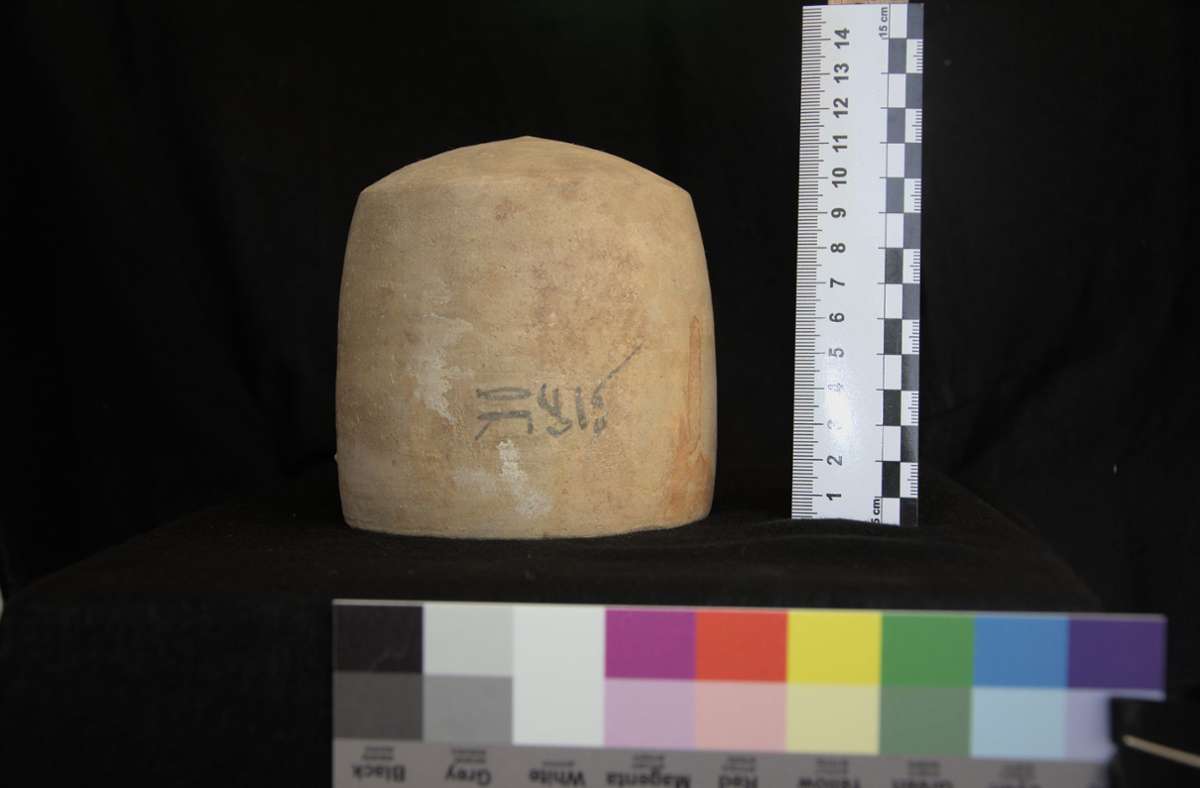

Die Gefäße waren mit detaillierten Inhaltsangaben und Handlungsanweisungen beschriftet. „Namentlich sind viele dieser Balsamierungsstoffe seit der Entzifferung der altägyptischen Schrift bekannt“, erklärt die Leiterin der Ausgrabung, Susanne Beck von der Universität Tübingen. „Aber welche Substanz sich hinter einem Namen verbarg, konnten wir bislang nur erahnen.“

Die chemische Analyse der Rückstände überraschte die Wissenschaftler. „Seit langer Zeit wurde die von den alten Ägyptern als sogenannte Antiu bezeichnete Substanz mit Myrrhe oder Weihrauch übersetzt“, erläutert Maxime Rageot, Archäologe der Universität Tübingen und Leiter des Analyseprojekts.

Bei dem in Sakkara verwendeten Antiu handelt es sich demzufolge um eine Mixtur aus Zedernöl, Wacholder- und Zypressenöl sowie tierischen Fetten. Rageot: „Wir konnten zeigen, dass sich dahinter ein bestimmtes Gemisch ganz unterschiedlicher Zutaten verbirgt, die wir mit Hilfe der Gaschromatographie-Massenspektrometrie (ein Verfahren der Analytischen Chemie zur Identifizierung und Quantifizierung organischer Verbindungen, d. Red.) entschlüsseln konnten“.

Globaler Handel schon vor 2600 Jahren

Die Gefäßbeschriftungen gaben außerdem Hinweise, welche Stoffe für bestimmte Körperteile zur Einbalsamierung verwendet wurden – so etwa Pistazienharz und Rizinusöl ausschließlich für den Schädel. „Besonders überraschend war für uns“, sagt Stockhammer, „dass der größte Teil der während der Balsamierung verwendeten Substanzen nicht aus Ägypten selbst stammt, sondern zum Teil aus dem Mittelmeerraum und sogar auch aus dem tropischen Afrika und Südostasien importiert wurde.“

Neben Zedernöl und Bitumen fand man auch Rückstände der Harze von Elemi (Balsambäume von den Philippinen) und Dammar-Bäumen, die ausschließlich in tropischen Wäldern Südostasiens wachsen. „Vermutlich hatte die ägyptische Mumifizierung einen wichtigen Anteil daran, dass es zu einer frühen, weltweiten Vernetzung kam“, erklärt Rageot. „Man musste ja in großer Menge an diese exotischen Harze gelangen.“

Philipp Stockhammers zieht ein vorläufiges Fazit der Grabungen: „Wegen der zahlreichen Inschriften auf Gefäßen wird es nun in Zukunft möglich sein, das bislang unverstandene Vokabular der altägyptischen Chemie weiter zu entschlüsseln.“

Info: Modern Embalming

Einbalsamieren heute

Die jahrtausendealte Tradition des Einbalsamierens von Toten hat sich – wenn auch technisch deutlich verändert – bis heute erhalten. Die Begegnung am offenen Sarg ist ein wichtiger Bestandteil der Trauerbewältigung. Vielfach ist der Leichnam aber so entstellt, dass der letzte Blick auf den Toten für Hinterbliebene traumatisch wirken kann. Damit sie ihn in guter Erinnerung behalten, ruft man Fachleute für sogenanntes Embalming.

Modern Embalming

So lautet der englische Fachbegriff für das Einbalsamieren. Damit ist eine spezielle Form hygienischer Totenversorgung für die offene Aufbahrung gemeint – also eine befristete Erhaltung auch unter extremen Bedingungen und ohne Kühlung.

So funktioniert das Einbalsamieren

Der Thanatologe oder Thanatopraktiker, wie sich Einbalsamierer (die in der Regel Bestatter sind) nennen, richtet Verstorbene so her, dass Angehörige von ihnen würdig und ohne Schrecken Abschied nehmen können. Nach der hygienischen Grundversorgung (Desinfektion, Waschung und Verschließen der Körperöffnungen mit Watte) werden mit Hilfe einer Einbalsamierungsmaschine fünf bis sieben Liter einer Formaldehyd-Wasser-Mischung in die Arterien gepumpt, um den Organismus kurzfristig zu konservieren. Gleichzeitig wird das Restblut durch das Venensystem herausgepresst, um die Autolyse (Verwesung) aufzuschieben.

Thanatopraxis

Während das Modern Embalming in Deutschland immer noch in den Kinderschuhen steckt, wird es in den USA bei rund 90 Prozent aller Erdbestattungen angewandt. Die Thanatopraxis wurde während des amerikanischen Bürgerkrieges (1861-1865) entwickelt und später von Kolonialmächten wie Frankreich und England übernommen. Die Konservierung diente dazu, gefallene Soldaten oder Kolonialbeamte unverwest in ihre Heimat zu überführen.